ソニー、クリエの新機種投入を終了

ソニー、クリエの新機種投入を終了(PC Watch)

う〜ん。かなりショック。日本でのPalm文化は終わりましたな。私の手帖はどうしたらいいのだろうか?

ソニー、クリエの新機種投入を終了(PC Watch)

う〜ん。かなりショック。日本でのPalm文化は終わりましたな。私の手帖はどうしたらいいのだろうか?

これまで使ってきたAcrobat 6.0の環境で「PDF化の方法(Mac OS X編)」と「PDF化の方法(Mac OS X編)」を書き上げることができたので、2005年1月末に購入しておいたAcrobat 7.0をインストールしてみました。

詳しくはAcrobat 7.0の新機能をみていただくことにして、主だった新機能をあげると、

今後、官公庁は書類のPDF化をどんどん進めるようですし、PDFのビジネスでの役割はどんどん大きくなっていくでしょう。その中で、1から3のようなMicrosoft Officeとの連携を強化したAcrobat 7.0の新機能は便利な気がします。ただし、残念ながら1-3の新規機能はWindows版のみでMac版には実装されていません。

と思っていたら、インストールしてみてはじめて気づくことがありました。Mac版でのAcrobatの起動がむちゃくちゃ早くなっていたのです。これまで、私はPDFビューワーとしてAcrobat 6.0を使ってきたのですが、起動の遅さにいらいらするので、いつもAcrobatは立ち上げっぱなしにしていました。でも、これからはこのストレスから解放されます。Acrobat 6.0では起動に15秒くらいかかっていたのが、Acrobat 7.0では4秒くらいになりました。Adobeの話では、単純にプログラムを少しずつ手直しして、このスピードアップを実現したらしいです。プログラムのアップデートはこうでなっくっちゃ。アップデートを続けるたびに重たくなっていくソフトがどれだけ多いことか。

あと、Acrobat 7.0をインストールすると、Safari内でPDFファイルが表示できるようになります。私はあまりこの表示は好きではないのですが、この機能を待ち望んでいた人も多いのではないでしょうか。

ちなみに、この2つのメリットはAcrobat 7.0だけでなく、Adobe Reader 7.0でも味わうことができます。つまり、起動を早くしたい、Sarfariのページ内でPDFを表示したいという人はあえて、Acrobat 6.0からアップグレードしなくても、PDFビューワーとしてAdobe Reader 7.0を無料でダウンロードしてくれば話が済むとも言えます。

PDF化の方法(Windows編)ですが、誰からも要望はありませんでしたが、PDF化の方法(Windows編)としてまとめておきました。

だいたいMac OSXと同じような内容なんですが、一応、Windowsでのキャプチャ画面を使ってみるなど努力してみました。あと、Windowsの場合、Acrobat以外のサードパーティーのPDFソフトがたくさんでていますので、紹介しておきました。

AdobeはPDFの普及を促進するため、PDFの仕様を公開しており、サードパーティーからPDF関連のソフトウェアも出ています。フリーウェアのものもあります。ただし、このようなソフトウェアはAcrobatに比べると価格が安い分、PDFが持つ様々な機能のうちの一部に特化することで低価格化を実現しているものもあり注意が必要です。

PDF再入門では、いくつかのフリーウェアやシェアウェアを比較して、どの程度「どのプラットフォームで見ても同じように見える」というPDFの特徴が実現されているかを検証していますので参考にしてみてください。

ようやくEndnote 8 Mac版が日本で発売になりました。私の手元にも発売初日に届きました。

Endnoteはバージョン8からユニコードに対応し、日本語にも対応したはずでしたが、Mac版ではいくつかの不具合があります。詳しくはユサコのサイトに書かれていますが、主だったものとしては、

という不具合がわかっています。

もともとEndnoteは日本語には対応していなかったわけですが、実際には、Endnote 7では多少の不便さはあったものの日本語でも使えていました。Endnote 8ではユニコード対応したものの、逆に、日本語での使用に制限が付いてしまうという皮肉な結果になりました。

とにもかくにも、Endnote 7がMicrosoft Word 2004に対応したいなかったため、購入して半年間、塩漬けとなっていたMicrosoft Office 2004はようやく私のコンピュータにインストールされることになりました。でも、Endnote 7にはアップデータでMicrosoft Word 2004に対応してもらいたかったですね。

それから何度も言いますが、ISI社には、日本からもEndnoteのダウンロード販売を認めて欲しいです。

Pubmedのデザインが今月から変わったことに気づかれた方も多いと思います。変更点の一つは、タブでフィルターをかけられる機能がついたこと。もうひとつが、My NCBIというサービスが始まったこと。My NCBIは検索式などが保存できるサービスなのですが、一つのポイントがその検索結果を定期的にメールで送ってくれる(automatic e-mail updates)という点です。つまり、以前What's new!でもご紹介したBiomailと同じサービスが本家本元で開始されたというわけです。

automatic e-mail updatesをさっそく使ってみました。

automatic e-mail updatesを利用するためには、まず、My NCBIのアカウントを作る必要があります。右上の「Register」をクリックしてアカウントを作っておきます。

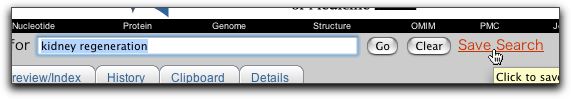

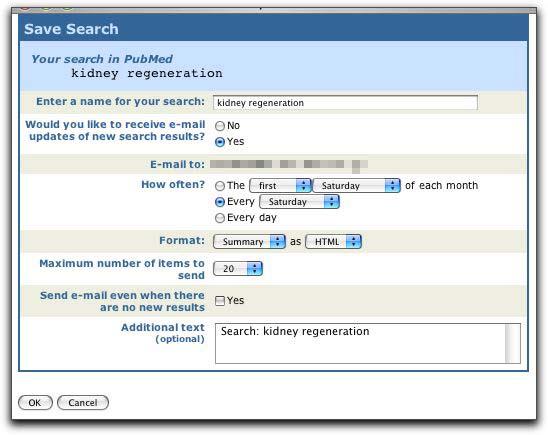

検索したときに、その検索式を保存したいと思ったら、「Save Search」をクリックします。

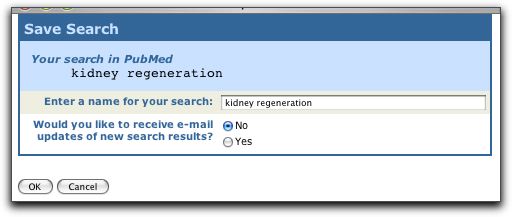

そうすると、以下のようにAutomatic E-mail Updatesサービス(同じ検索式にマッチする論文が出てきたときにお知らせメールが届く)を希望するかどうか聞かれます。

Automatic E-mail Updatesサービスを希望する場合は、「yes」を選ぶと下のような画面が出てきます。

どのくらいの頻度でメール配信を希望するか?メールのフォーマットを何にするか?新しい論文がないときにはメールをするか?などのオプションを選びます。ここにあるオプションはあとで自由に変更することができます。メールの頻度をEvery dayにした場合には、米国東部時間正午にメールが配信されます。

このような形で、Automatic E-mail Updatesサービスを希望する検索式を100個まで登録できます。登録した検索式は以下のような形で一覧になります。

Automatic E-mail UpdatesサービスがBiomailと比べて優れているのは、

Biomailと比べて劣っているのは、

ちなみに、3回メールがバウンスしたら、メールはストップするそうです。注意してください。

PDF化の方法(Mac OS X編)の後半部分です。

PDFは見た目をできるだけ保存して、ファイルサイズを小さくするわけですが、用途に応じて、画像をできるだけ高画質にしておきたい、または、ファイルサイズをなるべく小さくしたいなど設定を変える必要があります。

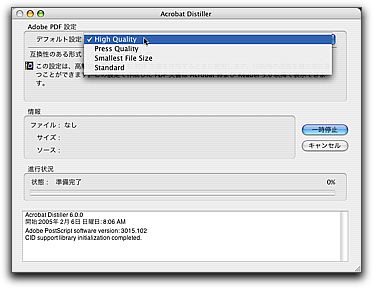

PDF Makerを使うにしろ、印刷コマンドを使うにしろ、AcrobatでPDFを作るにせよ、PDF化の際の設定はAcrobat DistillerのAdobe PDF設定で決まります。したがって、設定をカスタマイズしたい場合は、Acrobat Distillerを開き、Adobe PDF設定を変更します。

設定の主なポイントは、最終的なファイルサイズをどのくらいにしたいか、フォントを埋め込むかどうか、画像の質をどの程度にするか、の3点です。他にもセキュリティに関するものなどがありますが、ここでは割愛します。

Acrobat 6.0には、あらかじめ、いくつかの設定が用意されています。主なものは「High Quality」「Press Quality」「Standard」「Smallest File Size」です。もちろん、これらの設定を使わずに、オリジナルの設定を作ることも可能です。標準の設定がどのようになっているか簡単にまとめておきます。

| High Quality | 高品質出力用のPDFファイルを作る設定です。カラー画像とグレースケール画像が300dpi、白黒画像が1200dpiでダウンサンプルされます。文書で使われているフォントのサブセットが埋め込まれます。 |

| Press Quality | イメージセッタやプレートセッタを使用しての高品質の印刷工程に対応するPDFファイルの設定で、ほぼHigh Qualityと同じ設定です。High Qualityとの違いは、ページの自動回転をしない点と、フォントの埋め込みができないときにジョブがキャンセルされることです。 |

| Standard | 文字を中心としたファイルの標準的な設定。画像は圧縮およびダウンサンプルによってファイルサイズが小さく抑えられますが、文書で使われているフォントのサブセットが埋め込まれます(標準の欧文フォントだけは埋め込まれません)。 |

| Smallest File Size | Web上で表示するための設定で、圧縮、ダウンサンプルが強くおこなわれ、画像の解像度は低くなります。フォントの埋め込みはおこなわれません。 |

PDFのバージョンとしては、いずれもPDF1.4で作成されます。PDFのバージョンを上げれば、それだけ小さなファイルが作れますが、互換性は犠牲になります。PDFは1.3で日本語や中国語、韓国語(ハングル)などの2バイト文字の埋め込みに対応したので、互換性を最大限考慮するなら、PDF 1.3で作成することになりますが、現行ではPDF1.4でも互換性は問題ないでしょう。

というわけで、論文投稿の場合、画像を含み高品位なPDFが必要なら「High Quality」、低品位なものでよければ「Standard」を使うことをおすすめします。

なお、実際に、論文が採用となり、より高い品質の写真の提供を求められた場合には、PDF化したものではなく、高解像度のJPGやEPSの写真を送る必要がある場合もあります。この場合は、Journalからの要求に従ってください。

見た目が保持されたPDFを作るひとつのポイントはフォントの埋め込みにあります。見た目を保持するためには、使用しているフォントをすべて埋め込むのが原則です。ただし、フォントを埋め込むことはファイルサイズが大きくなりますので、できるかぎりファイルサイズを小さくしたいという場合には、フォントを埋め込まないようにします。フォントを埋め込みをしないで、レイアウトが大きく崩れないPDFファイルを使うためには以下の限られたフォントセットを使うのがよいでしょう。

Windowsの場合:MS明朝、MSゴシック

Mac OS Xの場合:MS明朝、MSゴシック

Mac OS 9の場合 :細明朝、平成明朝、中ゴシック、平成角ゴシック

英字フォントはArial、Times、Times New Roman、Helvetica、Symbol

日本語のボールド、イタリック、ボールドイタリックは使わないようにします。また、ローマ数字や丸付け数字などの機種依存文字は使わないようにします。

海外の人に読んでもらう欧文のPDFでは、和文フォントは一切用いないようにします。理論的には、フォントを埋め込めば、和文フォントでもよいのですが、トラブルを起こさないためにも避けるようにします。特に、記号類は気をつけて下さい。和文フォントではなく、Symbolを使うようにします。

私の場合、論文の本文はWordで作成、表も本文のWordファイルに貼り付けています。Figureは、Excelで作ったグラフや、写真をPowerPointに貼り付けてレイアウトしています(書類サイズをA4の縦にしておきます)。

私が出すJournalはFigureなども含めてレビュー時にはsingle PDFにすることが求められることが多いので、single PDFにする場合のPDF化の方法を紹介します。現在使用しているのはAdobe Acrobat 6.0 Professionalです。

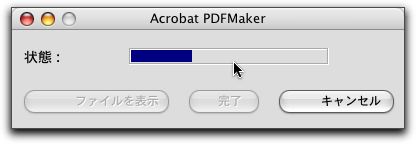

まず、本文のWordファイルをPDF Makerボタンを使ってPDF化します。次に、FigureのPowerPointファイルもPDF Makerボタンを使ってPDF化します。PDF化に際して、Distillerの設定は、High Qualityにしています。あまりにファイルサイズが大きくなるなら、Distillerの設定を変更してもいいでしょう。

次に、Acrobatを開いて、ファイル→PDFの作成→複数ファイルコマンドを使って、2つのPDFファイルを結合するか、もしくは、本文のPDFファイルをAcrobatで開けておいて、文書→ページ→挿入コマンドを使って、FigureのPDFを本文の後に追加します。Figureを横長で作った場合には、文書→ページ→回転コマンドで紙の方向を本文とあわせておきます。

以上で投稿用のsingle PDFファイルが出来上がります。

現在、医学生物学系の雑誌はレビュープロセスを短くするために、オンラインによる投稿が主流になっています。投稿する論文はPDF化することを要求している論文が大半です。慣れればたいしたものではないものの、PDF化の方法に不安を持っている方も多いでしょう。また、「どのプラットフォームで見ても、同じように見える」というのがPDFの特徴とされていますが、実は、「どのプラットフォームで見ても同じように見える」ことを実現することは簡単ではありません。今回、自分なりにPDF化の方法をまとめてみましたので、紹介します。

今日はPDF化の方法を紹介して、明日は設定のカスタマイズについて紹介します。ちなみに、プラットフォームはMac OS Xです。Windows編も作って欲しいというご要望があれば、Windows編も書きます。

PDFを見るためソフトウェア(Adobe Reader)は無料で配布されていますが、PDFを作成するには、Adobe Acrobatが必要であり、Acrobatは有償のソフトウェアです。AdobeはPDFの仕様を公開していますので、サードパーティからもPDF作成ソフトがいくつか販売されていますし、Mac OS Xの場合にはAcrobatを使わないで、PDF化する方法もあります。ただ、いずれにしても、機能的にはAcrobatがもっとも豊富で、PDFによるオンライン投稿が主流になった現状では、Acrobatは是非とも持っておきたいソフトウェアといえます。

AcrobatにはProfessionalとStandardの2種類があり、Professional版には電子フォーム(ユーザが入力したデータをメール/Web経由で送信する機能)やPDFの最適化などといった高度な機能も用意されていますが、論文投稿という観点からすれば、Standardでも機能的には十分だと思います。

Mac OS X上でPDF化する場合には大きく分けて5つの方法があります。

以下、順番に方法を紹介します。なお、この記事では、私が使用しているAdobe Acrobat 6.0 Professionalを元に書いてあります。Acrobatのバージョンによってかなり異なりますので注意してください。Acrobat 7.0の場合については、近々、追加します。

Microsoft Officeアプリケーション(Word、Excel、PowerPoint)で作ったファイルをPDF化するときには、PDF Makerを使うと便利です。Acrobatをインストールすると自動的に、右図のようなPDF Makerのツールバーが各Officeアプリケーションにインストールされます。このボタンはワンクリックでPDF化するためのボタンです。

実際にPDF化をおこなう際には、PDF化したいファイルを開き、PDF Makerツールバーの「Adobe PDFに変換」のボタンをクリックするだけです。保存したい名前を適当につければ、自動的にPDF化がおこなわれます。

PDF化の際の設定を変更したい場合には、DistillerのAdobe PDF設定を使って、設定を変更します(後述)。

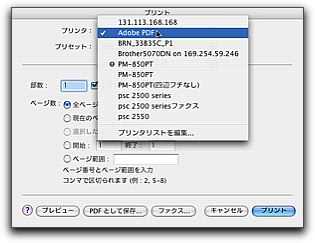

Microsoft Officeアプリケーション(Word、Excel、PowerPoint)以外のアプリケーションの場合、PDF Makerがインストールされないので、印刷コマンドを使ってPDF化をおこないます。もちろん、Microsoft Officeアプリケーションで作ったファイルもこの方法でPDF化可能です(ただし、PDF Makerの方がしおりやリンク機能も保持するという利点があるので、 Microsoft Officeアプリケーションの場合はPDF Makerを使った方がよい)。

「ファイル」メニューから「プリント」を選びます。「プリンタ:」から「Adobe PDF」を選び、[プリント」ボタンを押し、保存したい名前を適当につければ、PDF化がおこなわれます。

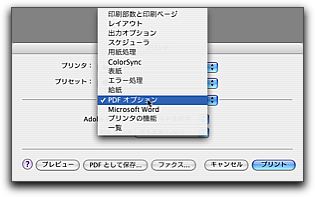

PDF化の際の設定を変更したい場合には、「PDFオプション」から「Adobe PDF設定」を変更します。

より、細かな設定を変更する場合には、DistillerのAdobe PDF設定を使って設定を変更します(後述)。

なお、私の場合、Adobe PDFプリンタが見えなくなっていたので、Acrobatを入れ直したり、6.0.2までアップデートをかけたりしましたが、それでもだめだったので、以下のサイトの説明通りにやって何とかなりました。

Adobe PDF プリンタが作成されない(Mac OS X 10.3)http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?223534+002

上記の「印刷コマンドを使う方法」と基本的には同じ事なのですが、Acrobat側から、PDF化したいファイルを指定してPDF化することも可能です。PDF化したいファイルをAcrobatのアイコンに重ねることでも変換可能です。ただし、私の環境ではうまくいかないことが多いので、もっぱら「印刷コマンドを使う方法」でやっています。

設定を変更する場合には、DistillerのAdobe PDF設定を使って設定を変更します(後述)。

Adobe製品のIllustrator、Photoshop、InDesignなどには「データ書き出し」「別名で保存」などの形で、PDFへの書き出し機能がついています。これらの機能を使えば、AcrobatなしでPDF化が可能です。

Mac OSXではグラフィックの描画をPDFでおこなっています。したがって、Acrobatなしでも、OSXに備わった基本機能で、Wordファイルを含め、どんなソフトウェアで作ったファイルでもPDF化することができます。手順は、「プリント」を選び、プリントダイアログにある「PDFとして保存...」ボタンを押して、ファイル名をつけるだけです。

ただし、この方法では、Acrobatで可能な様々な設定の変更はできません。画像の質やファイルサイズを自分でコントロールしたい場合には、やはりAcrobatが必要になります。現行バージョンのMac OS X(10.3、Panther)が対応するPDFはバージョン1.3ベースですので、PDF 1.3のPDFファイルができます。

研究留学ネットの更新情報と、管理人の雑文BLOGです。