デジタルカメラ写真の“超”整理術

デジタルカメラをメインカメラにするとなると、ものすごい量の画像ファイルがハードディスク上に散乱することになります。今までは、たいした枚数ではなかったので、Photo-2004-04などという具合に月ごとのフォルダを作ってすべて放り込んでおき、閲覧はiPhotoでおこなっていました。

わたくしなりに編み出したデジタルカメラ画像ファイルの“超”整理術は以下の通り。

- カメラのメモリカードからコンピュータに画像ファイルを移すときに、ファイルの名前をすべて日付でつけ直す。たとえば、Img2004-4-27-041.jpgといった具合に、日付プラス通し番号にします。もちろん手作業でつけるのは大変なのですが、私が使っているNikon Viewに付属しているソフトでは、自動で名前を付け直してくれます。写真の内容に応じてファイルの名前を付けるという方法もあると思いますが、手間がかかる上に、これだと結局は見つけたい画像ファイルを見つけられない可能性が高いようにい思います。

- 整理の都合上、この画像ファイルをPhoto-2004-04などという具合に月ごとのフォルダにいれておく。

- バックアップは適当な間隔で月ごとのフォルダごとにCD-RかDVD-Rに焼き付ける(私の場合、常に3つくらいのハードディスクでミラーリングしているので、ハードディスクの容量がいっぱいにならない限りはCD-RかDVD-Rに焼き付けることはしないと思います)。

さて、問題は閲覧ソフトです。iPhoto 4はいろいろな面でメリットはあるのですが、ファイルを読み込んでDuplicateを指定のフォルダに作ってしまい、閲覧はそのDuplicateを見ることになります。これだと、フォルダ構造を維持したまま、Windowsのエクスプローラー形式で閲覧するというポリシーに合わないのでダメ。ニコンのカメラについてくるPictureProjectもダメです。一つの候補はGraphic ConverterというPowerbookには無償でついてくるソフト。これなら、フォルダ構造を維持したまま、Windowsのエクスプローラー形式で閲覧することができます。あと、ニコンのカメラを持っているヒトは無償でダウンロードができるNikon ViewもOKです。こちらはファイルの転送時に好きなように名前を付け替えてくれる機能があったり、RAWの写真も閲覧できるので、私のすべての欲求を満たしてくれています。

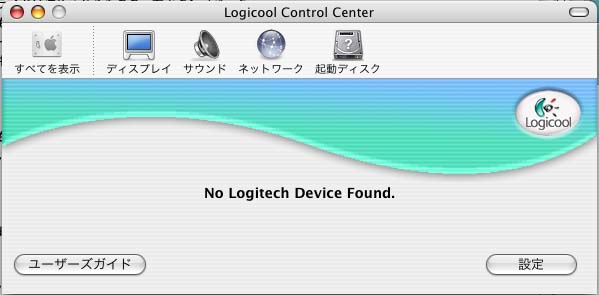

10人前後を対象にプレゼンテーションを行う機会が多いのですが、そんなときは、自分でコンピュータを操作しながら、レーザーポインタを使うというかなりまぬけな状態になります。最近では、

10人前後を対象にプレゼンテーションを行う機会が多いのですが、そんなときは、自分でコンピュータを操作しながら、レーザーポインタを使うというかなりまぬけな状態になります。最近では、